庭木の剪定には基本のやり方と剪定に適した時期があります。我々プロの庭師でも来年以降の樹形を考えながら行いますが、素人の方ならなおさらではないでしょうか。木の種類により剪定方法や時期などが異なりますし、想定以上に高く育った木を樹形を考えながら、その場所にふさわしい木となるよう整えるのも一苦労です。木は生き物ですから、日々成長していきますし、自然の中での成長なので、手を入れてやらないと日光や栄養などによって色々な形になってしまいます。このページでは、剪定の基本のやり方、剪定の適期、切り方の基本、樹木別の剪定の基本など、庭木を美しく保つための剪定の基本を庭師が解説しています。

[岡山県で剪定・伐採などのお庭のメンテナンスサービスを提供しています]

[メールでのお問合せはコチラ]

[お電話での問合せ090-8359-9545【営業時間】9:00-18:00[年中無休]

目次

剪定(せんてい)とは?

剪定(せんてい)とは、庭木や植木など植物の不要な枝や葉などを切り、樹形(植物の形)を整えたり、風通しを良くしたりして、育成を促進したり、逆に育成を抑えたりする作業のことですが、近年では、芽摘みやもみあげ、花や茎などの間引きまでも剪定に含むようになりました。剪定作業には、その木にふさわしい方法と時期があり、見た目を美しくするだけではなく、養分を効率良く吸収できるようにしたり、病害虫の繁殖を予防する効果などがある。剪定は植物により適正な時期と剪定方法は異なっているため、正しい知識と技術で行うことで、美しく元気な姿を保つことができます。

剪定の目的

庭木の剪定の目的は、樹木の美しさと健康を保つためで、剪定作業の目的には、大きく分類すると二つの目的があります。この二つの目的は剪定の基本のやり方のベースとなるもので、一つ目は、樹木の骨格を作る剪定です。二つ目は、骨格ができている樹木の枝を整える剪定です。この二つが剪定の基本となります。

骨格を作る剪定

①自然樹形で美しい形に整うように導く。

②トピアリーなどのように、特定の形に作り上げる。

③古い枝を落とし、新しい枝を伸ばすように、若返らせる。

④枯枝や病気の部分、密集した枝などの育成障害となる部分を取り除いて、樹木を健全化させる。

⑤徒長を抑え、耐暑、耐寒を増し、風害、雪害、病気に対する抵抗力を強くする。

枝を整える剪定

①栄養生長と生殖生長のバランスを維持し、開花 結実を良好な状態にする。

②樹勢を保つように過繁茂を避け、日光が良くあたるようにする。

③美しい姿に保つ、希望の姿に保つ。

④病害虫の繁殖を予防する。

剪定のタイミングや時期

庭木の剪定は庭木や生垣などを美しく元気に保つためには重要な作業ですが、基本的には毎年、夏と冬の年2回剪定するのが理想的です。それぞれの時期で剪定の目的とやり方は異なり、夏剪定と冬剪定を定期的に行うことで、年間を通して美しいお庭を保つことが可能となります。それぞれの庭木の剪定時期とやり方は、庭木や花木などの種類により異なりますが、基本的には発芽前の樹木の休眠中に行う冬期剪定と、木の生育中に行う夏期剪定が剪定の基本時期となっています。

夏剪定(なつせんてい)

気温が暖かくなり、太陽の日差しを浴びて、茂ってきた枝や葉を剪定し、樹木全体の形(樹形)を整えることを目的とした剪定が夏剪定です。夏季に行う剪定は、日当たりや通気性を良くし、枝を短くすることで災害時などの強風で枝や木が折れるのを避けたり、病害虫の繁殖を予防することなどを目的としています。

冬剪定(ふゆせんてい)

樹木がが活動を始める春に備えて、未だ気温の低い時期に、不要な枝を切ったり、茂っている葉を減らすような剪定(基本剪定)を行うこを冬季剪定と呼んでいます。冬剪定は木の形を整えることが大きな目的ですから、夏選定に比べ、太く大きな剪定となります。尚、新芽が育つのが5月頃の庭木は、3月~4月の春に行う場合もあります。

剪定の種類はどんなのがあるの?

庭木の剪定には大きく分けて2種類があります。その1つは基本剪定というものです。基本剪定は、樹木が成長を始める春先に行う場合が多く、樹木の成長を促すための剪定です。基本剪定のやり方には色々な剪定方法があり、切り戻し、枝抜き、切返しなどの選定方法があります。もう1つは軽剪定というものです。軽剪定は樹木の形を美しく保ち、風通しや日当たりを良くするために、夏から秋にかけて行うのが場合が多く、剪定する時期から夏剪定とも呼ばれています。

では、それぞれの剪定方法について詳しく解説していきます。剪定とは枝などを切ることですが、樹木の種類や樹齢、季節などにより、剪定自体の目的ややり方が異なります。剪定の主たる目的は、樹形作り、樹形維持、樹勢の調整、風通しや日当たりの改善などとなります。

枝透かし剪定(えだすかしせんてい) = 枝抜き剪定(えだぬきせんてい)

枝や葉が混み合っている所を間引く剪定です。間引く度合いにより、「大透かし」、「中透かし」、「小透かし」と呼ばれています。

大透かし(おおすかし)

樹木の骨格を形成している大枝や太枝の込み具合から、不要と判断した枝(忌み枝)を付け根から切り取る方法で、剪定鋏で切れる程度の太さの枝に対して行う。場合によりノコギリを使用する場合もあります。強剪定とも呼ばれています。

中透かし(なかすかし)

樹冠を形成している3年~4年の枝を間引く剪定方法で、剪定鋏を使用して大まかに樹形を整える剪定方法。中剪定とも呼ばれています。

小透かし(こすかし)

樹冠外周部の細い枝の本年枝と前年枝を中心に、枝先の込み合った枝や葉を木鋏で間引いて整える剪定方法。木鋏で切れる程度の太さの枝を中心に行う。弱剪定とも呼ばれています。

切り戻し剪定(きりもどしせんてい) = 切り返し剪定(きりかえしせんてい)

枝葉の茂り具合を考慮し、樹冠を一回り小さくする剪定方法。樹形を保ったまま樹冠を小さくしたり、形を作り直したりする剪定方法。

整姿剪定(せいしせんてい)

樹冠を整えることを目的に、不揃いの枝の長さを切って整える剪定方方。土用芽などを剪定して整えることが多い。

整枝剪定(せいしせんてい)

樹木の骨格を作るために、良い枝ぶりを作ることを目的とした剪定方法。晩秋から冬に行うことが多く、春までの期間は樹形や樹姿が楽しめる。

切り詰め剪定(きりつめせんてい)

育ちすぎた樹形を縮める為や、わざと太い徒長枝を出させて花つきをよくする為に行う剪定で「強い剪定」になる。

枝おろし剪定(えだおろしせんてい)

枝が茂ってきて、細かい枝葉が交錯するようになった場合や、移植時などに根の切断によって樹形のバランスが崩れないように不要な大枝を切り取る選定作業。その樹木に負担のかからない時期に行うことが必要。

吊るし切り剪定(つるしぎりせんてい)

大木の枝を切る時に、庭師が木に登りロープを使用して枝をおろす方法。基本的にプロの庭師が行う。

伐採剪定(ばっさいせんてい)

不要になった樹木を根株だけを残してすべて切り取る方法。株立ち樹形を作る場合に行う。

野透かし剪定(のすかしせんてい) = ノコギリ透かし剪定(のこぎりすかしせんてい)

樹形を保ちながら長さを縮めることを目的として、ノコギリを使って、枝抜き、切きり戻しを行う方法。

刈り込み剪定(かりこみせんてい)

刈り込み鋏を使用して、樹形を作る剪定方法。玉散らし、玉物仕立て、生垣、トピアリーなどはこの方法で行う場合が多い。

花柄摘み(はながらつみ)

咲き終わった花を摘み取る選定方法「花柄摘み」という。鋏などの刃物を使わない剪定方法。

芽かき(めかき)

刃物を使わずに不要な芽を取り除く選定方法。

摘蕾(てきらい)

刃物を使わずに不要な蕾を取り除く剪定方法。

古葉かき(ふるはかき)

刃物を使わずに不要な古い葉を摘み取って整える剪定方法。

みどり摘み(みどりつみ)

松類の新芽のことを「みどり」と言い、その新芽と若葉を摘み取る剪定方法。芽の大きさと数を制限し、新梢(しんしょう)の大きさを抑える。

剪定の順序

剪定の順序は、剪定の基本とも言える、大切な手順です。樹木は生き物ですから、大切な枝とそうでない枝があります。剪定で切った枝は元には戻りませんから、順番を考え、大切な枝を切ってしまわないようにしましょう。

一番に切るものは不要枝です。剪定の最初には、樹木にとって不要な枝を切り落としましょう。剪定するべき枝は下の蘭を参照してください。

次に行うことは、透かし剪定です。そして次の段階は切り戻し剪定という流れになります。

剪定する枝と名前

剪定を正しく行う上では、剪定で切るべき必要のない枝を理解することは、剪定の基本の習得には必要です。樹木により剪定を行う時期や剪定方法は異なりますが、剪定するべき枝(忌み枝)はほぼ同じです。剪定するべき不要な枝のことを「不要枝(ふようし)」「忌み枝(いみえだ)」などと呼びます。剪定の基本的な行程は、①混みあった枝や、不要な枝を整理する。②樹冠を乱す枝を整理する。この順番で施工していきます。では、剪定を行う不要枝(忌み枝)の種類と名称をご紹介致します。

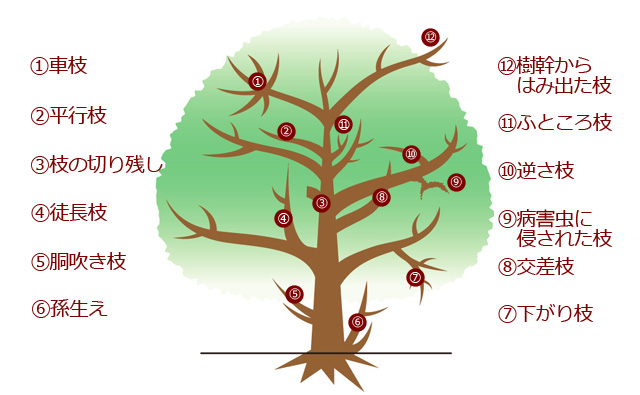

画像の左上から反時計周りの順で説明します。

①車枝(くるまえだ)

1ヶ所から数本出る枝。車輪状に枝が伸びている状態。そのままにすると樹形を乱し日当たりが悪くなる。

②平行枝(へいこうえだ)

主枝等と平行になるよう、後から伸びてきた枝。そのままにして成長した場合、日当たりを遮ることとなる。

③枝の切り残し(えだのきりのこし)

過去の剪定できり残した部分。切り残しがあると、その部分から枯れ込んでいく場合があるため、枝の付け根から切り落としておく。

④徒長枝(とちょうし)

幹や主枝から勢い良く伸びている枝。徒長枝は勢い良く真っ直ぐに伸びる傾向があるため、樹形を崩したり、花の付が悪くなったりする場合がある。

⑤胴吹き枝(どうふきえだ)

幹の途中から出た枝。胴吹き枝は木の幹から木の上部に送られる栄養を吸収してしまう枝のため、切っておきましょう。

⑥孫生え(ひこばえ)・弥子(やご)

根元から立ち上がる枝のことを孫生え(ひこばえ)。樹幹の根元から不規則に発生する小枝のことを弥子(やご)と呼びます。見映えや樹形が悪くなるために剪定の対象だが、光合成を求めている場合に、この枝を出す場合があるため、慎重に対応する。

⑦下がり枝(さがりえだ)

下向きに生えている枝。見映えが悪く樹形を乱すために切っておきましょう。

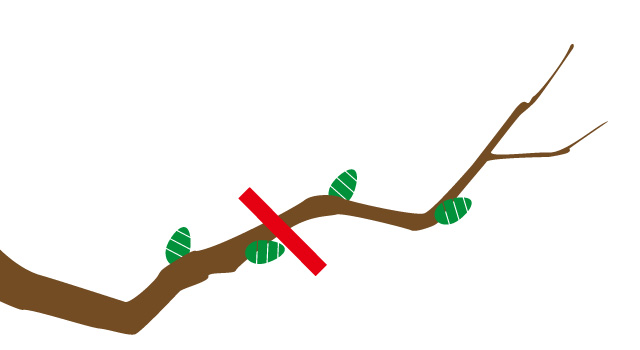

⑧交差枝(こうさえだ)

必要な枝に交差するように出る枝。そのままにすると風などで枝同士が擦れて樹皮が傷つく場合もあるため、枝の流れが悪い方を根元から切り取るか、枝が被らない位置まできり戻す。

⑨病害虫に侵された枝

病害虫に侵された枝は切り、病害虫の発生や傷の広がりを防ぐ。

⑩逆さ枝(さかさえだ)

木の幹方向に逆方向に伸びた枝。樹形を乱すため切ってしまいましょう。

⑪ふところ枝(ふところえだ)

樹冠付近から出る弱々しい枝。日差しを遮ったり、通風の妨げとなるため、元から切っておきましょう。

⑫樹冠からはみ出している枝

樹木の上部の葉が茂っている部分(樹冠)からはみ出している枝のこと。樹形を乱すため切っておきましょう。

不要枝の切り方と注意点

不要枝の切り方は、剪定の基本を習得する上では、とても大切な知識です。樹木は切り方により健康を保てたり、弱ってしまったりということがあります。剪定の基本動作である切り方を習得して、庭木をより元気に生長できるように導いてあげてください。

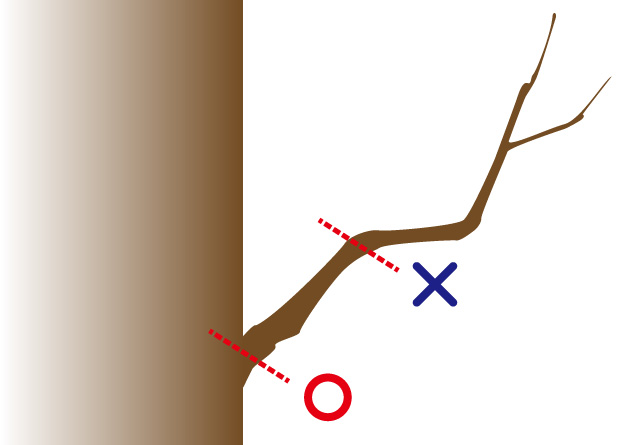

①不要枝の切り方について

枯れ枝や交差枝などの樹形を乱す枝を切り落とす場合は、枝の付け根から切り落としましょう。

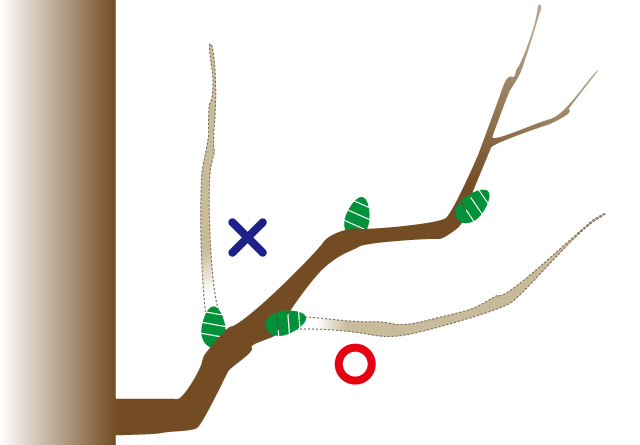

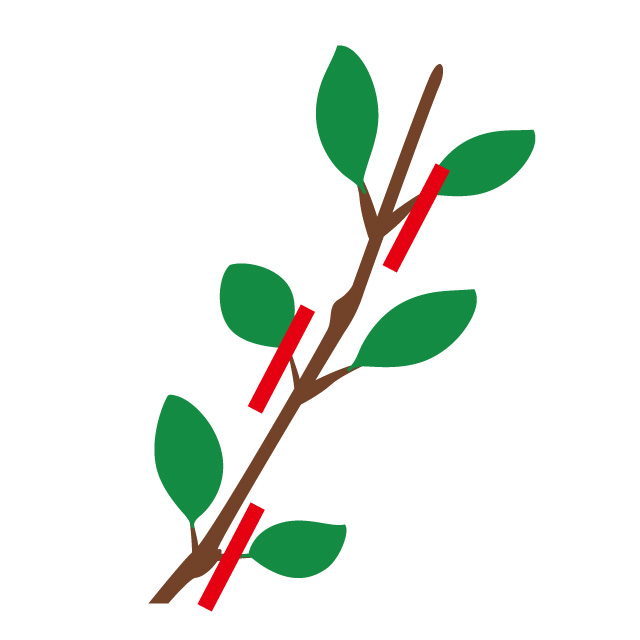

②芽の種類を見て切る

枝には内芽と外芽があります。剪定を行う際は、内芽と外芽を意識して外芽を残すようにしましょう。

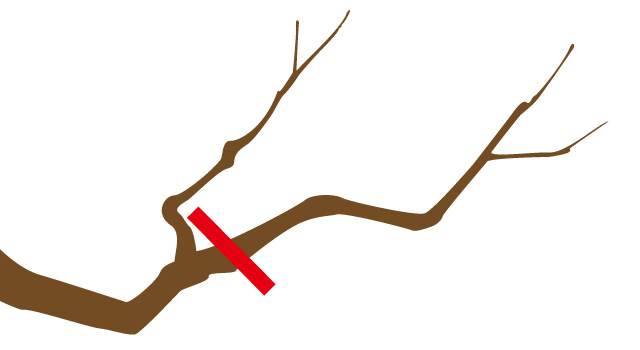

③形を整えて枝を切る

枝を切る場合には、節に気をつけて、外芽や枝分かれしている箇所のすぐ上で切りましょう。

枝別れの上

剪定後も自然な樹形に伸びていきます。

外芽の上

芽の高さと同じか、やや高い箇所で、枝に対して直角に切りましょう。

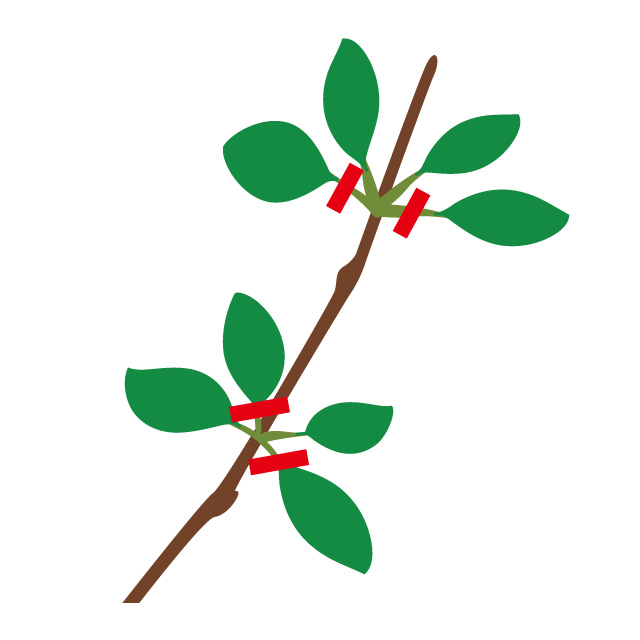

④混み合った枝を透く

枚数が増え混み合うと、樹形が乱れてしまい病害虫の原因となるため、剪定が必要です。枚数を減らす際には、樹木の枝のつき方により、切る枝を考えましょう。

互生:ごせい

枝葉が互い違いに生える性質

対生:たいせい

枝葉が対になっている性質

互い違いに切っていきます。

輪生:りんせい

枝葉が一箇所から3本以上生える性質

輪生は枝葉が1箇所から3本以上生えます。枝が重ならないように、2~3本残すように間引いていきます。

剪定の手本にするものは?

自然樹形やプロの剪定後をお手本にしよう!

自分で剪定を行うときは、山に自然に生えていて、人の手の入っていない木をお手本に、樹形を合わせるように切っていくと良いです。近くに自然に生えている木がない場合は、庭師などが剪定をした後の木を参考にしてみてくださいね。

剪定ハサミはどんなのがいい?

剪定バサミ

出典:有限会社吉岡刃物製作所 https://www.yoshioka-hamono.com/

通常は茎の直径1cm~1.5cm程度の枝を切ることが可能です。安価な1,000円以下のものからプロ用の高額なものまで、たくさんの種類が販売されています。切る枝の量が多い場合などは、手になじみが良く軽めのものを選ぶのがポイント。切れなくなったら研いで使うか、買い換えるかで値段を考えてみよう。

植木バサミ

出典:有限会社吉岡刃物製作所 https://www.yoshioka-hamono.com/

剪定バサミよりも細かい作業を行う際には、植木バサミを使用します。刃先が尖っており、、刃の部分も細いため、直径1cmまでの枝が対象です。1cm以上の枝を無理やり切ったり、力で捻って切ろうとすると刃がこぼれやすいのでちゅうこぼれやすくなるので気をつけましょう。

刈り込みバサミ

出典:有限会社吉岡刃物製作所 https://www.yoshioka-hamono.com/

垣根や生垣などの広い面積を刈り込むためのハサミです。形を整えるために刃が長く設計されています。柄が長めに作れれていますが、真ん中程を持って使用しましょう。

高枝切りバサミ

出典:株式会社ムサシ https://www.634634.jp/

背の届かない高所の枝を切るときに使用します。手元のグリップでパイプの先に付けられた鋏を操作するタイプが多いですが、慣れていない場合は、グリップを握って切るタイプが使いやすいかも知れません。

高枝ノコギリ

出典:藤原産業株式会社 http://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/

高枝ノコギリは腕程度の太さなら楽に切れるように設計されていますが、慣れていない場合、刃が薄いと扱いにくいため、刃が厚くて軽量のものから試してみましょう。

脚立

出典:長谷川工業株式会社 https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

脚立は様々な種類が発売されていますが、剪定に適したものは、四脚ではなく三脚のもの。四脚の脚立では地面が凸凹している場合は傾きや横揺れなどで転倒しやすく危険です。三脚のものであれば、前後左右に安定しており、地面が多少凸凹していても四脚に比べ揺れに強く安全性も高くなります。

樹木別剪定の方法

樹木は樹種により、基本的な剪定の方法、剪定に最適な時期、切り方などが異なっていますので、剪定を行いたい木の基本的な剪定方法は、樹木毎の剪定方法を解説している個別の詳細ページをご確認ください。

アオキ

あわせて読みたい

【アオキ(青木)】剪定の基本を庭師が伝授

アオキ(青木)の剪定!剪定のプロが方法を伝授します アオキ(青木)は、鮮やかな青葉が一年中青々とし、生命力の強さの象徴として縁起が良い縁起木としても用いられて…

アオダモ

あわせて読みたい

【アオダモ】剪定の基本を庭師が伝授

アオダモといえば、「バットの木」としてよく知られています。材木としては堅くて強いながらも粘りがあり、曲げることが出来る点が特徴。バットなどのスポーツ用具の他…

アオハダ

あわせて読みたい

【アオハダ(青膚・青肌)】剪定の基本を庭師が伝授

アオハダはモチノキ科モチノキ属の落葉高木で、本来は丘陵地や山地に自生して10~15mに成長する中高木ですが、樹皮が明るく、樹勢も緩やかで圧迫感がないことからシン…

アカシア

あわせて読みたい

【アカシア】基礎知識と育て方を庭師が伝授

アカシアの基礎知識と育て方をプロの庭師が伝授します オージープランツ(オーストラリアンプランツ)の中でも人気のアカシア。春先に満開に咲かせる黄色の花は見応えが…

アジサイ

あわせて読みたい

【アジサイ】剪定の基本を庭師が伝授

アジサイは、日本原産の落葉低木で、ガクアジサイや西洋アジサイともに、数多くの品種や種類があります。アジサイの剪定は、翌年も花を咲かせるために重要な作業なので…

アセビ(馬酔木)

あわせて読みたい

【アセビ(馬酔木】剪定の基本を庭師が伝授

アセビ(馬酔木)は常緑性の低木で、日本の山地にも自生している所があります。半日陰でもよく花が咲く丈夫な樹種で、庭木や生垣などにも多く利用されています。アセビ…

アレカヤシ

あわせて読みたい

【アレカヤシ】育て方の基本を庭師が伝授

南国ムードの主役に!|【アレカヤシ】の育て方をプロの庭師が伝授します 南国の解放感をただよわせる「アレカヤシ」は、寛ぎ空間やドライガーデンの雰囲気づくりに一役…

イタリアンサイプレス

あわせて読みたい

【イタリアンサイプレス】育て方の基本を庭師が伝授

ドライガーデンのシンボルツリーに人気のイタリアンサイプレスの育て方をプロの庭師が伝授します 「イタリアンサイプレス」は、細長く伸びる樹形と青々とした葉が特徴の…

イチイ(一位)

あわせて読みたい

【イチイ(一位)】剪定の基本を庭師が伝授

日本各地で見かけられ、庭木としても人気の高いイチイの木。 「イチイの木ってどうやって剪定するのだろう」「少し伸びてきた枝があるけど切っても大丈夫かな」 など、…

イチジク

あわせて読みたい

【イチジク】剪定の基本を庭師が伝授

イチジクの剪定は冬の休眠期が最適です イチジクは関東より南の地域では育てやすく家庭向きで植え付け2年目から収穫できるという栽培が簡単な果樹の代表格です。ただカ…

イチョウ

あわせて読みたい

【イチョウ(銀杏)】剪定の基本を庭師が伝授

秋には鮮やかな黄色い葉で、私たちの目を楽しませてくれるのがイチョウ(銀杏)の木です。 「枝が複雑に絡まり合っていて剪定できるかな」「どの枝から剪定したらいいんだ…

イヌツゲ

あわせて読みたい

【イヌツゲ】剪定の基本を庭師が伝授

トピアリーや生垣に欠かせない庭木【イヌツゲ】|刈り込み・剪定の基本とコツを解説 ツヤのある小さい葉が密生し、刈り込みに強いイヌツゲ。日本の庭では定番で、玉散ら…

イヌマキ

あわせて読みたい

【イヌマキ】剪定の基本を庭師が伝授

仕立て庭木や生垣に人気!イヌマキの基本の刈り込み・剪定やコツを解説 丈夫で扱いやすい性質から、神社仏閣や民家にも欠かせない庭木のひとつ、イヌマキ。潮風や大気汚…

ウエストリンギア

あわせて読みたい

【ウエストリンギア】基礎知識と育て方を庭師が伝授

花も楽しめてローメンテな常緑低木!ウエストリンギアの育て方と剪定のコツをプロの庭師が伝授します オージープランツ(オーストラリアンプランツ)の中で、とても使い…

ウチワサボテン

あわせて読みたい

【ウチワサボテン】育て方の基本を庭師が伝授

ウチワサボテンの育て方をプロの庭師が伝授します 「ウチワサボテン(Opuntia)」は、サボテン科に属するウチワの様な形をしたサボテンの俗称で、原産地はアメリカ、メキ…

ウメ(梅)

あわせて読みたい

【ウメ(梅)の木】剪定の基本を庭師が伝授

ウメ(梅)の木の剪定!剪定のプロが方法を伝授します 大切なウメ(梅)の木。自分で剪定したいけど、失敗して枯らしたり、傷めてしまったらどうしよう・・・。そんな方に…

エゴノキ

あわせて読みたい

【エゴノキ】剪定の基本を庭師が伝授

エゴノキはエゴノキ科の落葉中高木で、北海道~九州・沖縄まで広く分布していて、全国の雑木林に多く見られます。近年ではその華奢な姿から、お家のシンボルツリーにも…

オオデマリ(大手鞠・大手毬)

あわせて読みたい

【オオデマリ(大手鞠・大手毬)】剪定の基本を庭師が伝授

オオデマリはあまり強剪定を行うと、花芽ができにくく芽吹きが遅くなります。 「オオデマリ(大手鞠・大手毬)」は名前が似ていて間違われやすい「コデマリ」とは種類の…

オリーブ

あわせて読みたい

【オリーブ】剪定の基本を庭師が伝授

オリーブはお洒落な見た目から、食用のほかにも観賞用やガーデニングなどで人気の樹木です。オリーブはもともとは、アジアが起源とされていて、紀元前14~12世紀の間に…

カエデ

あわせて読みたい

【カエデ(楓)】剪定の基本を庭師が伝授

大切なのは剪定時期と切る箇所 公園や庭先など、さまざまな場所で親しまれているカエデ(楓)の木。 「剪定しても見た目が悪くなってしまう」「大きくなりすぎないよう…

カキノキ(柿の木)

あわせて読みたい

【カキノキ(柿の木)】剪定の基本を庭師が伝授

カキノキ(柿の木)の剪定は、落葉期の12月~2月に行います。 寒さにも暑さにも強く、日本の環境下で育てやすい家庭果樹としておすすめの、カキノキ(柿の木)の剪定に…

ガクアジサイ

あわせて読みたい

【ガクアジサイ】剪定の基本を庭師が伝授

ガクアジサイ(額紫陽花)の剪定は、翌年も花を咲かせるための、とても重要な作業です。ガクアジサイの剪定の時期ややり方など、基本のやり方をプロの庭師がご紹介しま…

カクレミノ(隠蓑)

あわせて読みたい

【カクレミノ(隠蓑)】剪定の基本を庭師が伝授

カクレミノ(隠蓑)の名前の由来は、葉の形が蓑(昔の雨具)に似ていて、伝説上の「着ると姿を隠すことができる」という「隠れ蓑」にちなんで名づけられたという説があ…

カシ(樫)

あわせて読みたい

【シラカシ】剪定の基本を庭師が伝授

庭木で人気のシラカシ!剪定や成長に合わせてお手入れ解説 庭木で人気のシラカシ、1年中緑の映えるカシ(樫)の木の一種で、公園や街中でも見かけることも多く、私たち…

カツラ(桂)

あわせて読みたい

【カツラ(桂)】剪定の基本を庭師が伝授

庭木に人気のカツラ、どうやって剪定する?管理や剪定のポイントを解説 自然樹形が美しいカツラ。病害虫にも強く日本の気候にも合っているので、庭木やシンボルツリーに…

カナメモチ

あわせて読みたい

【カナメモチ】剪定の基本を庭師が伝授

真っ赤な生垣が人気の定番庭木! 真っ赤な新芽が美しいカナメモチ。比較的大きい葉ながらよく密生し、赤い新芽を一面につける姿が見事なため、生垣や仕立て庭木としてよ…

カナリーヤシ

あわせて読みたい

【カナリーヤシ(フェニックス)】育て方の基本を庭師が伝授

解放感あるドライガーデンをつくろう!|【カナリーヤシ(フェニックス)】の育て方をプロの庭師が伝授します 南国の心地よい風を感じさせてくれる「カナリーヤシ」は、…

カリン(花梨)

あわせて読みたい

【カリン(花梨)】剪定の基本を庭師が伝授

カリン(花梨)は、中国を原産とするバラ科の落葉高木で、花や幹は鑑賞価値が高く、果実は薬用や香りを楽しむなど実用的価値が高い樹木で、直立性の樹形となるためシン…

カレックス

あわせて読みたい

【カレックス】育て方の基本を庭師が伝授

カレックスの育て方をプロの庭師が伝授します 「カレックス」は、全世界に2,000種以上の品種があり、日本にも200種程度が自生しています。カレックスは日本原産種も多く…

キャラボク(伽羅木)

あわせて読みたい

【キャラボク(伽羅木)】剪定の基本を庭師が伝授

生垣や仕立てに人気の庭木! 細い葉が密集してつき、枝が横に広がって育つキャラボク(伽羅木)。その性質から、生垣や玉仕立てに複雑なトピアリーなど、刈り込んで使わ…

キンモクセイ(金木犀)

あわせて読みたい

【キンモクセイ】剪定の基本を庭師が伝

剪定するときには、枝は切っても葉は残すようにしましょう。 優雅で豊かな香りが特徴のキンモクセイ。日本では古くから馴染みのある樹木です。キンモクセイの育て方のポ…

クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)

あわせて読みたい

【クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)】剪定の基本を庭師が伝授

クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)は、ヨーロッパが原産で、日本の地でも実が赤く色づくクリスマスの季節に欠かせない常緑の高木です。ギザギザの鋸歯で棘の鋭い葉に…

グレビレア

あわせて読みたい

【グレビレア】基礎知識と育て方を庭師が伝授

グレビレアの基礎知識と育て方をプロの庭師が伝授します グレビレアは園芸品種が豊富で、日本でも育てやすい初心者にもおすすめのオージープランツ(オーストラリアンプ…

ゲッケイジュ(月桂樹)

あわせて読みたい

【ゲッケイジュ(月桂樹)】剪定の基本を庭師が伝授

ゲッケイジュ(月桂樹)の剪定!剪定のプロが方法を伝授します ローマ時代からアポロンの聖樹として神聖視されたゲッケイジュ(月桂樹)の剪定に失敗しないために、庭.p…

コウヤマキ

あわせて読みたい

【コウヤマキ】剪定の基本を庭師が伝授

品格ある美しい姿が人気の庭木! コウヤマキは日本の固有種で、高野山などに自生するコウヤマキ科の常緑高木です。成長がゆっくりかつ、自然に円錐形の美しい樹形になる…

ココスヤシ

あわせて読みたい

【ココスヤシ( ヤタイヤシ / ブラジルヤシ )】育て方の基本を庭師が伝授

南国風ドライガーデンをつくりたい人は必見!|【ココスヤシ(ヤタイヤシ/ブラジルヤシ)】の育て方をプロの庭師が伝授します 丈夫で育てやすい「ココスヤシ」は、ドライ…

コニファー

あわせて読みたい

【コニファー】剪定の基本を庭師が伝授

1年中常緑が楽しめるコニファー!剪定時期はいつ?剪定のプロが伝授します 常緑のコニファーは観葉植物として高い人気を誇っています。家の目隠しの代表格であり、葉が…

コブシ

あわせて読みたい

【コブシ】剪定の基本を庭師が伝授

コブシは桜より一足先に咲いて春の訪れを告げるため、コプシの開花を農家の方たちは、別名「タウチザクラ(田打ち桜)」、種蒔桜、田植桜などと呼ぶ地域もあります。ま…

コルジリネ

あわせて読みたい

【コルジリネ(コルディリネ)】育て方の基本を庭師が伝授

コルジリネの育て方をプロの庭師が伝授します 「コルジリネ」は、オーストラリアやニュージーランドが原産の葉模様が美しい、熱帯性の樹木です。原産地域では「神聖な木…

サカキ(榊)

あわせて読みたい

【サカキ(榊)】剪定の基本を庭師が伝授

弱めの剪定であれば1年中いつしても問題なし いつもスーパーなどで購入して神棚にお供えしているサカキ(榊)を自宅の庭で育てれば便利だし何より経済的!ただ昔の人は…

サクランボ(さくらんぼ)

あわせて読みたい

【サクランボ(さくらんぼ)】剪定の基本を庭師が伝授

サクランボ(さくらんぼ)という名称は、もともと桜の実を指す「桜ん坊(さくらんぼう)」からきたといわれています。正式には「桜桃(おうとう)」といいます。開花は…

サザンカ(山茶花)

あわせて読みたい

【サザンカ(山茶花)】剪定の基本を庭師が伝授

サザンカ(山茶花)の剪定の剪定!剪定のプロが方法を伝授します ツバキ(椿)に似たサザンカ(山茶花)。自分で剪定したいけど、失敗して枯らしたり、傷めてしまったら…

サルスベリ(百日紅)

あわせて読みたい

【サルスベリ】剪定の基本を庭師が伝授

サルスベリの剪定に挑戦!花を咲かせるコツは? サルスベリは生長すると高さが2mから10mにもなり、お庭のシンボルツリーとしてぴったりな樹木のひとつです。初夏から晩…

サンゴジュ

あわせて読みたい

【サンゴジュ】剪定の基本を庭師が伝授

庭木&生垣として美しい樹形をキープする剪定のコツを紹介! 夏から秋にかけて、真っ赤な実をつけるサンゴジュは、庭木として人気のある植物です。ツヤのあるグリー…

シイ

あわせて読みたい

【シイ(椎)】剪定の基本を庭師が伝授

シイの木は年2回の剪定で整えましょう 食用のどんぐりが多く実るシイの木。神社などでは、巨木に成長した姿を目にすることもあります。 「うちのお庭にあるシイの木も、…

シマトネリコ

あわせて読みたい

【シマトネリコ】剪定の基本を庭師が伝授

シマトネリコは、濃緑の美しい葉と、軽やかな樹形が特徴の観葉植物です。寒さには少し弱いのですが、丈夫で育てやすいところも人気の秘密。庭木のシンボルツリーや鉢植…

シャラ

あわせて読みたい

【シャラ(沙羅)】剪定の基本を庭師が伝

梅雨時期から初夏にかけて、ひときわ大きい花を咲かせる「シャラ(沙羅)の木」 「いつごろ剪定したらいいんだろう」「自分で剪定するには何に気をつければいいのかな」…

シャリンバイ

あわせて読みたい

【シャリンバイ】剪定の基本を庭師が伝授

シャリンバイは枝先に葉が集中して作られる性質があり、葉が放射状に生える事から、その枝葉が車輪のように見えることと、花が梅の花に似ていることなどからシャリン(…

シュロ

あわせて読みたい

【シュロ】育て方の基本を庭師が伝授

寒冷地のドライガーデンにおすすめ植物|【シュロ】の育て方をプロの庭師が伝授します 直立したまっすぐに伸びる幹と、扇状の円形に広がる葉が特徴的なシュロ。ヤシ科の…

シラカシ

あわせて読みたい

【シラカシ】剪定の基本を庭師が伝授

庭木で人気のシラカシ!剪定や成長に合わせてお手入れ解説 庭木で人気のシラカシ、1年中緑の映えるカシ(樫)の木の一種で、公園や街中でも見かけることも多く、私たち…

シラカバ(白樺)

あわせて読みたい

【シラカバ(白樺)】剪定の基本を庭師が伝授

シラカバ(白樺)は、北海道や信州に多く分布する樹皮の白い高木です。北八ヶ岳の東麓に広がる八千穂高原や、北海道十勝の白樺並木などが有名ですね。シラカバは庭木に…

シルバープリペット

あわせて読みたい

【シルバープリペット】剪定の基本を庭師が伝授

シルバープリペットは生垣にも良く使われる人気の常緑樹です。日当たりが良い場所を好みますが、半日陰でも育ちます。また暑さ寒さ共に強く、生長が早いのも特徴で特別…

スギ

あわせて読みたい

【スギ(杉)】剪定の基本を庭師が伝授

「スギ」と聞くと、花粉症のイメージを持つ方も多いでしょう。また、神社やお寺の荘厳な雰囲気を思い浮かべるかもしれません。古くから日本の環境に馴染み、材木として…

ストレリチア

あわせて読みたい

【ストレリチア(極楽鳥花)】育て方の基本を庭師が伝授

ストレリチアの育て方をプロの庭師が伝授します 「ストレリチア(極楽鳥花)」は、その美しい姿が「極楽鳥(ごくらくちょう)」に似ていることより、極楽鳥花とも呼ばれる…

セルリア

あわせて読みたい

【セルリア】基礎知識と育て方を庭師が伝授

花を咲かせるにはどうする?|【セルリア】の育て方のコツをプロの庭師が伝授します 透き通るような淡いピンクの美しい花が特徴の「セルリア」。その姿に魅了され挑戦し…

ソメイヨシノ(桜)

あわせて読みたい

【ソメイヨシノ(桜)】剪定の基本を庭師が伝授

ソメイヨシノは日本では他の品種を圧倒するほど、サクラ(桜)の中でも人気の樹木になります。お花見の時期になるとよく目にする桜の品種とも言えるでしょう。自分で剪…

ソヨゴ

あわせて読みたい

【ソヨゴ】剪定の基本を庭師が伝授

風にそよぐと音を立てることから名付けられた「ソヨゴ」。年中きれいな緑を楽しめて、手入れがあまり必要なく、比較的病害虫が少ないためシンボルツリーとしても人気な…

タイサンボク

あわせて読みたい

【タイサンボク(泰山木)】剪定の基本を庭師が伝授

剪定で花を楽しもう! 初夏に大きな花を咲かせるタイサンボク(泰山木)。 「よく育っているけど、剪定しなくて大丈夫かな」「花をもっと楽しみたいけど、よい剪定方法…

ダシリリオン

あわせて読みたい

【ダシリリオン(属)】育て方の基本を庭師が伝授

ドライガーデンに似合うダシリリオンの育て方をプロの庭師が伝授します ドライガーデンに似合うダシリリオン「ダシリリオン(属)」は、別名“メキシカングラスツリー”とも…

チャメロプス

あわせて読みたい

【チャメロプス・フミリス】育て方の基本を庭師が伝授

ドライガーデン向き!耐寒性植物|【チャメロプス・フミリス】の育て方をプロの庭師が伝授します 市場にあまり流通しないといわれている希少品種の「チャメロプス・フミ…

ツゲ

あわせて読みたい

【ツゲ】剪定の基本を庭師が伝授

ツゲは庭木の他にも、生垣としても人気の樹木になります。西洋庭園では庭木や植え込み、花壇の縁取りにも用いられることがありますので、一度は目にしたことがある方は…

ツツジ

あわせて読みたい

【ツツジ】剪定の基本を庭師が伝授

ツツジの花が咲かない理由?剪定のプロが方法を伝授します ツツジは一般的に育てやすい花といわれ、綺麗に咲いているツツジを公園や住宅街などの道端で見かけることも多…

ドラセナ

あわせて読みたい

【ドラセナ】育て方の基本を庭師が伝授

憧れのドライガーデンをつくりたい!|おすすめ植物ドラセナの育て方をプロの庭師が伝授します ドライガーデンのアクセントに!南国風の植物ドラセナ観葉植物として知ら…

ナツメヤシ

あわせて読みたい

【ナツメヤシ】育て方の基本を庭師が伝授

ナツメヤシの育て方をプロの庭師が伝授します 「ナツメヤシ(Date Palm)」は、北アフリカからペルシャ湾岸沿岸が原産で、紀元前5000年頃から栽培されている、ヤシ科ナツ…

ナンテン(南天)

あわせて読みたい

【ナツメヤシ】育て方の基本を庭師が伝授

ナツメヤシの育て方をプロの庭師が伝授します 「ナツメヤシ(Date Palm)」は、北アフリカからペルシャ湾岸沿岸が原産で、紀元前5000年頃から栽培されている、ヤシ科ナツ…

ニシキギ

あわせて読みたい

【ニシキギ(錦木)】剪定の基本を庭師が伝授

庭木におすすめ樹木【ニシキギ(錦木)】|剪定をマスターして紅葉を迎えよう 世界三大紅葉樹に数えられる「ニシキギ(錦木)」は、庭木として人気のある樹木です。鮮や…

ハウチワカエデ

あわせて読みたい

【ハウチワカエデ】剪定の基本を庭師が伝授

ハウチワカエデの剪定!剪定のプロが方法を伝授します 秋になるとさまざまに色づきながら紅葉するハウチワカエデ。紅葉時は、葉全体が色づかず、黄色、オレンジ、赤など…

ハナミズキ

あわせて読みたい

【ハナミズキ(花水木)】剪定の基本を庭師が伝授

街路樹としてよく見かけるハナミズキ(花水木)ですが、実は庭木としても人気です。ハナミズキは花のように色づく葉や、紅葉して赤い実を付けたり等、四季折々で楽しめ…

ハナモモ(花桃)

あわせて読みたい

【ハナモモ(花桃)】剪定の基本を庭師が伝授

ハナモモ(花桃)は中国原産の、バラ科モモ属の耐寒性落葉低木で、日本で数多くお花の観賞用に改良したモモです。サクラの花の咲く時期に前後して花が咲くことが多く、…

バンクシア

あわせて読みたい

【バンクシア】育て方の基本を庭師が伝授

バンクシアの育て方をプロの庭師が伝授します オージープランツ(オーストラリアンプランツ)の中でも近年とても人気のバンクシア。独特なフォルムの花はもちろん、葉も…

パンパスグラス

あわせて読みたい

【パンパスグラス】育て方の基本を庭師が伝授

パンパスグラスの育て方をプロの庭師が伝授します 「パンパスグラス(pampas grass)」は、イネ科の多年草で日本では「シロガネヨシ(白銀葭・白金葭)」、「おばけスス…

ヒイラギ(柊)

あわせて読みたい

【ヒイラギ(柊)】剪定の基本を庭師が伝授

ヒイラギ(柊)の剪定!剪定のプロが方法を伝授します 生垣や庭木に利用されているヒイラギ(柊)。日本では、その尖った葉で邪気を払うとされて、鬼門に植えられている…

ヒイラギナンテン

あわせて読みたい

【ヒイラギナンテン】剪定の基本を庭師が伝授

シャープな庭木ヒイラギナンテン|ボリュームある樹形に剪定するコツ ヒイラギを思わせるギザギザの葉と、ミモザのような黄色の小さな花を咲かせるヒイラギナンテン。個…

ヒバ

あわせて読みたい

【ヒバ】剪定の基本を庭師が伝授

生垣用途や庭木として人気のヒバ。特に手入れをしなくても枯れることがなく、ぐんぐん成長していくことから根強い人気を誇ります。その一方で育ちすぎて手にあまること…

ヒメシャラ(姫沙羅)

あわせて読みたい

【ヒメシャラ(姫沙羅)】剪定の基本を庭師が伝授

ヒメシャラ(姫沙羅)の剪定!剪定のプロが方法を伝授します ヒメシャラ(姫沙羅)は自然樹形が美しい樹木で強剪定は必要としませんが、樹高が高くなる樹木のため、大き…

ブラシノキ

あわせて読みたい

【ブラシノキ(カリステモン)】育て方の基本を庭師が伝授

ブラシノキ(カリステモン)の育て方をプロの庭師が伝授します ドライガーデンのアクセントにおすすめブラシノキ(カリステモン)。ユニークな形状のブラシノキ(カリス…

ブラヘア・アルマータ

あわせて読みたい

【ブラヘア・アルマータ】育て方の基本を庭師が伝授

個性的なドライガーデンへ植えたい!|【ブラヘア・アルマータ】の育て方をプロの庭師が伝授します 知る人ぞ知る「ブラヘア・アルマータ」は、シルバーリーフの美しい葉…

ブルーベリー

あわせて読みたい

【ブルーベリー】剪定の基本を庭師が伝授

生食用やジャムなどの加工食品として人気のブルーベリー。その果実は可愛らしく、庭木として育てる果樹としては育てやすいこともあり人気があります。初心者でも育てや…

プロテア

あわせて読みたい

【プロテア】育て方の基本を庭師が伝授

プロテアの基本の育て方を解説!初心者にもおすすめの品種もプロの庭師がご紹介します 大きくてエキゾチックな花を咲かせるプロテア。南アフリカ原産のネイティブフラワ…

ボタン

あわせて読みたい

【ボタン(牡丹)】剪定の基本を庭師が伝授

ボタン(牡丹)の剪定!剪定のプロが方法を伝授します ボタン(牡丹)は中国原産でアジア地域では古くから観賞用や薬用に用いられています。ボリュームのある豪華な艶や…

マキ(槙)

あわせて読みたい

【イヌマキ】剪定の基本を庭師が伝授

仕立て庭木や生垣に人気!イヌマキの基本の刈り込み・剪定やコツを解説 丈夫で扱いやすい性質から、神社仏閣や民家にも欠かせない庭木のひとつ、イヌマキ。潮風や大気汚…

モクレン(木蓮)

あわせて読みたい

【モクレン(木蓮)】剪定の基本を庭師が伝授

モクレン(木蓮)は、日本の環境に合う樹木で全国で栽培が可能です。モクレンは、紫色の気品のある花が春を告げる花として、古くから親しまれてきた人気の庭木ですが、…

モミジ(紅葉)

あわせて読みたい

【モミジ(もみじ)】剪定の基本を庭師が伝授

秋の景観であるモミジ(もみじ)。自分で剪定したいけど、失敗して枯らしたり、傷めてしまったらどうしよう・・・。そんな方に、モミジ(もみじ)の剪定方法やコツ、剪定時…

ヤマボウシ

あわせて読みたい

【ヤマボウシ】剪定の基本を庭師が伝授

ハナミズキに似たヤマボウシ。自分で剪定したいけど、失敗して枯らしたり、傷めてしまったらどうしよう・・・。そんな方に、ヤマボウシの剪定方法やコツ、剪定時期について…

ヤマモモ

あわせて読みたい

【ヤマモモ】剪定の基本を庭師が伝授

真っ赤で甘酸っぱい実がかわいいヤマモモの木。「ヤマモモ」という言葉自体をあまり聞いたことがない方もいるかもしれませんが、日本人にとってなじみ深い樹木で、庭木…

ユーカリ

あわせて読みたい

【ユーカリ】基礎知識と育て方を庭師が伝授

ユーカリの基礎知識と育て方をプロの庭師が伝授します オージープランツ(オーストラリアンプランツ)の中でも、庭木やシンボルツリーとして取り入れやすいユーカリ。耐…

ユキヤナギ

あわせて読みたい

【ユキヤナギ(雪柳)】剪定の基本を庭師が伝授

ユキヤナギ(雪柳)の剪定!プロの庭師が剪定方法を伝授します ユキヤナギは、さくらの咲く春、真っ白な花を垂れた枝一面に雪が降り積もるように咲く姿が美しい庭木です…

ユズリハ

あわせて読みたい

【ユズリハ】剪定の基本を庭師が伝授

ユズリハの剪定は難しくない!コツをつかんで理想の庭木へ仕立てよう ユズリハは、縁起のよい木として知られています。庭木として植え付けている方も多いかもしれません…

ユッカエレファンティペス

あわせて読みたい

【ユッカ・エレファンティペス】育て方の基本を庭師が伝授

ユッカエレファンティペスの育て方をプロの庭師が伝授します 「ユッカエレファンティペス」は、どっしりとした幹に、緑のとがった葉が印象的な植物です。「青年の木」の…

ユッカ・ロストラータ

あわせて読みたい

【ユッカ・ロストラータ】育て方の基本を庭師が伝授

ユッカ・ロストラータの育て方をプロの庭師が伝授します 「ユッカ・ロストラータ」は、アメリカ テキサス州やメキシコ北部が原産のドライガーデンに最適な希少植物です…

ライラック

あわせて読みたい

【ライラック(リラ)】剪定の基本を庭師が伝授

ライラック(リラ)は、日本では北海道の街路樹として知られていますが、原産地はヨーロッパ東南部、及び、アフガニスタンで、冷涼な気候を好む落葉高木です。4月~6月…

ラベンダー

あわせて読みたい

【ラベンダー】育て方の基本を庭師が伝授

優雅で豊かな香りがすることから、人気のラベンダー。でも放置している木質化してしまう成長の非常に早い植物です。強壮や鎮静、体の不調を整える効果が期待できること…

レイランディ

あわせて読みたい

【レイランディ】剪定の基本を庭師が伝授

レイランディの剪定!剪定のプロが方法を伝授します 鮮やかな緑色と円錐型の樹形が美しいレイランディ。コニファーと呼ばれる常緑針葉樹の中でも、生育が活発で丈夫なの…

レッドロビン

あわせて読みたい

【レッドロビン】剪定の基本を庭師が伝授

レッドロビンはカナメモチとオオカナメモチを掛け合わせた、バラ科カナメモチ属の園芸品種の常緑広葉樹で、刈込にも非常に強いことから都市部の生垣に大変多く使われて…

ローズマリー

あわせて読みたい

【ローズマリー】剪定の基本を庭師が伝授

ローズマリーは手軽に収穫や栽培が楽しめる汎用性の高いハーブとして有名です。また、ローズマリーは初心者にも育てやすい植物になります。ローズマリーはハーブなので…

まとめ

庭木は正しいお手入れを行えば、必ず美しい姿をみせてくれます。植物は生き物なので、できる限りお世話を行い、いつも美しい姿でいて欲しいものです。剪定はコツをつかんでくると上手になっていきますから、頑張ってみて欲しいと思います。ご自身での施工が難しい場合は「庭家plus 岡山」までご用命くださいね。では素敵なお庭ライフをお楽しみくださいね。

自分では難しい、

“やっぱりプロに依頼したい”そんな方へ。

庭家plusなら、専門の職人が

「理想のお庭」を叶えます!

庭家plusがお客様に選ばれる“3つの理由”

①専門スタッフが一貫サポート。何でも相談しやすく、安心。

言葉にしにくい不安や希望を丁寧に伺い、施工完了までしっかりとサポート!

②ご要望に最適な職人による理想の仕上がりで、安心。

自分で職人を探す手間がありません!

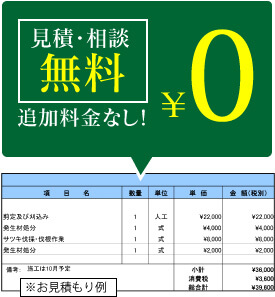

③無料見積もり、追加料金なしで、安心。

明朗会計をモットーとしています。

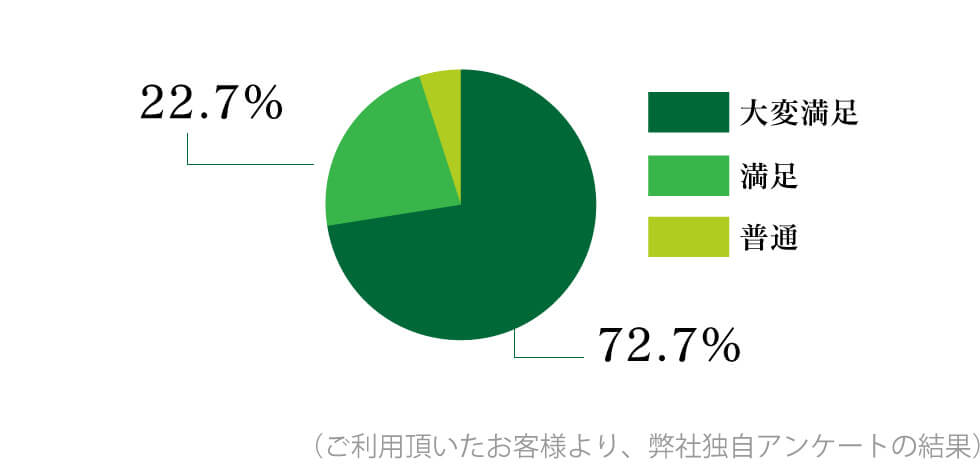

ご利用頂いた95.4%のお客様に満足・大変満足の評価を頂いております。

お客様からのご満足の声を一部ご紹介します。

丁寧で、何度も足を運んでくださり、こちらの意向をよく汲み取って、提案してくださったので、とても安心感がありました。(F様)

考えられる様々なパターンと予測される木の状態を丁寧に説明して下さり、十分納得した上で作業に入って頂きました。結果、本当に満足のいく仕上がりとなり、お願いして良かったです。(K様)

思った以上にスムーズに相談が進み、連絡も小まめにあり、安心して希望通りできた。(S様)

思った以上の出来栄えです。ここまでしてくださるとは思いませんでした。ステキな庭になって気持ちが落ち着きます。丁寧な仕事をしてくださった職人さんにも感謝です。(F様)

無料お見積り・お問い合わせは

こちら

[受付] 株式会社KANAU

受付時間/9時~18時 定休日/年中無休

サービスエリア

岡山県岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・瀬戸内市・備前市・赤磐市・和気町・早島町

※お電話でのご連絡は事務所を不在にしていることが多いため携帯電話に転送となる場合がありますので、ご了承ください。

庭家plus 岡山について、

もっと知りたい方はこちら