「スギ」と聞くと、花粉症のイメージを持つ方も多いでしょう。また、神社やお寺の荘厳な雰囲気を思い浮かべるかもしれません。古くから日本の環境に馴染み、材木として私たちの生活に密着してきたスギ。

成長スピードは驚くほど速く、剪定は欠かせない作業です。庭木から生け垣まで、スギの剪定方法はさまざま。

この記事では、庭木としてスギを育てる場合の剪定方法や適期などを解説します。

[岡山県で剪定・伐採などのお庭のメンテナンスサービスを提供しています]

[メールでのお問合せはコチラ]

[お電話での問合せ090-8359-9545【営業時間】9:00-18:00[年中無休]

スギ(杉)の基礎知識

属名:スギ属

科名:ヒノキ科

学名:Cryptomeria japonica

原産地:日本、中国南部

樹高:約20~50m前後

区分:常緑針葉樹

耐暑性:強い

耐寒性:強い

用途:庭木、生け垣、防風林、など

スギ(杉)の特長

常緑針葉樹のスギは成長スピードが速く、樹高20~50m以上になる樹木です。神社やお寺へ出掛けると、「樹齢何百年のスギ」と謳われ、ご神木として大切にされている光景をよく目にします。

また、春先になると「花粉を飛ばすやっかいな木」として扱われることでも知られていますよね。

耐暑性や耐寒性の強い木として、日本の北から南にまで自生しているスギは、古くから日本人の生活の傍らに寄り添ってきました。

材木としての利用価値も高く、住宅建築材をはじめとした、あらゆるシーンで活用されています。

スギ(杉)の剪定時期

スギの剪定適期は「3~4月」と「10~11月」の年2回をメインに行いましょう。

【3~4月】

新芽が育つまえの3~4月は剪定しやすく、樹形を整えやすいシーズンです。

スギへのダメージも少なく、樹液が流れにくい時期なので作業もスムーズに行えます。

【10~11月】

10~11月の剪定は、樹形を保つために、軽く剪定しておきます。

伸びたままの、勢いの強い枝である徒長枝(とちょうし)やいらない枝を間引き、日当たりや風通しを確保しましょう。

剪定を避ける時期

真夏、真冬はスギへの負担が大きくなる季節です。

耐暑性、耐寒性に優れているスギでも、弱ってしまうことがあるので避けましょう。

スギも含めた、樹木別剪定時期年間カレンダーを作成しました。興味がある方は、ぜひご覧ください。

スギ(杉)の剪定道具

初めてスギの剪定に挑戦する方は、以下のものを準備しましょう

・軍手

・剪定ばさみ

・枝打ち鎌

・脚立

作業を行うときには、肌を出さないよう長袖・長ズボンがベスト。また、脚立の上で高所作業を行う際には、ヘルメットがあると安心でしょう。準備する道具のひとつに検討してみてくださいね。

スギ(杉)の剪定方法

スギの剪定方法は、季節や仕立て方によっても微妙に変わってきます。ひとつずつ順番にひも解いていきましょう。

基本の剪定

スギの基本の剪定方法は「切り戻し剪定」と「間引き剪定」です。

3~4月の剪定は「切り戻し剪定」がおすすめです。

スギの骨格を作る「切り戻し剪定」は、伸びすぎた枝をカットし樹形を整える方法です。

不要な枝を除去することで、スギの成長を促します。

分岐した枝を見つけ、若い枝を残しつつ剪定していきましょう。

古い枝や、伸びすぎてバランスの悪くなっている枝などを切り戻していきます。

10~11月の剪定は「間引き剪定」が適しています。

成長して混みあった枝や、不要な枝を軽剪定し、日当たりと風通しのよい樹形へと仕立てましょう。これは、病害虫の発生を防ぐことにもつながる大切な作業です。

徒長した枝や、弱っている枝は、樹形を崩してしまうだけではなく、栄養分も奪ってしまいます。思い切って剪定し、他の枝へ栄養が行き渡るようにしましょう。

生け垣の剪定

スギを生け垣として育てている場合には「刈り込み剪定」適しています。

刈り込みバサミを使用し、上から下へと強めに剪定していきましょう。ただし、強剪定を行うのは、3~4月。この時期に強めに刈り込んだとしても、新芽が成長してくれるからです。

それ以降の10~11月の剪定は、刈り込みすぎには要注意です。

台スギの剪定

仕立て方が特徴的な台スギの剪定は「枝打ち・払い枝・抜き枝」が基本となります。

建築材料のスギを効率よく生産するために作られた台スギは、1本の太い幹から何本もの枝が分かれている面白みある姿をしています。

そのため、まずは台スギの構成を理解して剪定を行うのがよいでしょう。

【取り木】主幹から横へ伸びて広がっている、葉が生い茂った枝。

【立ち木】取り木から、真上に伸びている枝や幹。

【穂先】立ち木の先端の部分に生い茂った葉。

・枝打ち

立ち木から真上に伸びている枝を切り落としていく剪定方法です。

切る枝を下へしならせ、枝の付け根を枝打ちします。長い立ち木を、バランスを見ながら減らしていきましょう。

・払い枝

立ち木の剪定後に残った、付け根の部分をえぐるように整えていきます。付け根を残してしまうと、また枝が伸びてしまうので、払い枝は必ず行いましょう。

・抜き枝

新しい立ち木を育てる際には、抜き枝が欠かせません。

古くなった立ち木や、不要な箇所は切り落とします。

台スギ剪定で、樹形を美しく保つコツは、幹の近くの立ち木を育てることです。また、左右の枝数や、バランスをある程度そろえることもポイントです。

怪我をしないように注意しながら、台スギ剪定にチャレンジしてみましょう。

スギ(杉)剪定時の注意点

剪定時の切り口が赤茶色に変色してしまい、枯れてしまうことがあります。これは、スギが金属に弱い性質があるためです。リスクを避けるために、剪定に使うハサミはセラミック製がおすすめです。

また、古くなったハサミは切れ味が悪く、スギを傷つけてしまうこともあります。

剪定シーズンまえに「使用する道具に不具合はないか」を確認しておくことも必要です。

また、樹高が高くなるスギの剪定は、高所での作業が多くなります。難しいと感じるときには無理をせず、業者へ依頼することも視野に入れておきましょう。

スギ(杉)の育て方

スギは、手間がかからない丈夫な常緑針葉樹です。ところがお手入れ方法を間違えてしまえば、美観を損ねてしまうでしょう。育て方のポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

日当たり

神社やお寺などでは、日陰に植えられているイメージが強いスギは強健なので日陰でも充分に育ちますが、できるだけ日当たりの良い場所の方が良く育ちます。

また、日陰でもできるだけ風通しのよい場所を選んで植え付けましょう。

水やり

スギは水を好むため、保水性のある土が適しています。植え付けて2年足らずのスギは、まだしっかりと根付いていませんので、土の表面が乾いていたら、水やりを行う様にしましょう。2年ほど過ぎて、株が根付いてきたようなら、基本的に水やりの必要はありません。

肥料

スギは肥料をあまり必要としませんが「緩効性化成肥料」や「有機肥料」を寒肥として施します。目安としては、2月頃がよいでしょう。

スギ(杉)の病害虫

スギの病害虫でとくに気をつけたいのは「赤枯れ病」や「スギドクガ・スギノハダニ」でしょう。症状や対策方法を解説します。

赤枯れ病

スギの枝や葉が赤茶色に変色していたら、赤枯れ病に感染しているかもしれません。

菌に感染して発症してしまうスギの病気です。そのまま放置しておくと、別のスギへと感染が広がり「溝腐病」に悪化してしまうことがあります。

幹や枝に縦長の溝ができ、スギが腐ってしまうので、早めに薬剤を散布しましょう。

スギドクガ

スギドクガは、春になるとスギの葉を食べる毛虫です。体長40mmほどの黄緑色で、毛が長く、肌に触れると刺さることがあるので注意しましょう。

対策としては、薬剤を散布し発生を予防します。また、見つけ次第つまんで捕殺する方法も有効です。

スギノハダニ

スギノハダニの被害は、葉色の変色で気付くことが多いでしょう。体長が0.4mmほどなので、気付きにくいのがやっかいです。小さな赤い虫を見つけたら、スギノハダニの被害を疑いましょう。

スギノハダニの対策は、不要な枝葉の剪定を行い、風通しをよくすることです。また、発生してしまったら、葉に直接水をかけて洗い流すのが簡単な方法です。

■害虫対策をさらにくわしく知りたい方は、下記の記事がおすすめです。

ご注意ください!

自分で剪定する際に、

事故が発生しています。

設備不良による転倒や、害虫との接触など、剪定中の事故が発生しています。

十分注意の上、怪我のないように、作業を行いましょう。

まとめ

スギは日本の環境によく馴染むため、成長スピードも速く、年に数回の剪定は欠かせません。庭木、生け垣、台スギ仕立てなど、育て方によって剪定方法が変わってきます。春と秋の剪定を基本に、それぞれに合った方法で剪定を行いましょう。大きく成長したスギの剪定は、高所での作業となります。無理をすると怪我のリスクもあるので、難しいと感じるときには専門の業者へ依頼しましょう。

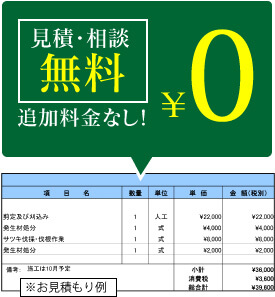

見積もりも無料ですので、ぜひ気軽にご相談ください。皆様のお庭づくりのお手伝いをさせていただければ幸いです。

執筆者:造園技能士 竜門 健太郎

ご注意ください!

自分で剪定する際に、

事故が発生しています。

想定外の設備不良や害虫との遭遇など、剪定中の様々な事故が発生しています。

事例1

脚立から転落、頭をぶつけた

庭で植木の剪定の作業をするため脚立で作業中、自分の足元の確認が不十分であったため脚立から転落し下にあった石に頭をぶつけた。

事例2

蜂に刺され動けなくなった

樹木の剪定作業中、蜂の巣に気付かず蜂に刺され、まもなく動けなくなった。

事例3

トリマーの刃で右手小指裂傷

トリマーを使い刈り込み作業中、トリマーのエンジンを止めずに置き、刈って落ちた葉を整理していたため、トリマーの刃と右手小指が当たってしまい裂傷した。

引用:厚生労働省職場の安全サイト 労働災害事例(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)平成29年5月,7月

危険に遭遇した際には、思ったように体が動かないものです。

樹木の状態や周囲の状況に合わせた道具や準備で十分注意の上、怪我のないように作業を行いましょう。

自分では難しい、

“やっぱりプロに依頼したい”そんな方へ。

庭家plusなら、専門の職人が

「理想のお庭」を叶えます!

庭家plusがお客様に選ばれる“3つの理由”

①専門スタッフが一貫サポート。何でも相談しやすく、安心。

言葉にしにくい不安や希望を丁寧に伺い、施工完了までしっかりとサポート!

②ご要望に最適な職人による理想の仕上がりで、安心。

自分で職人を探す手間がありません!

③無料見積もり、追加料金なしで、安心。

明朗会計をモットーとしています。

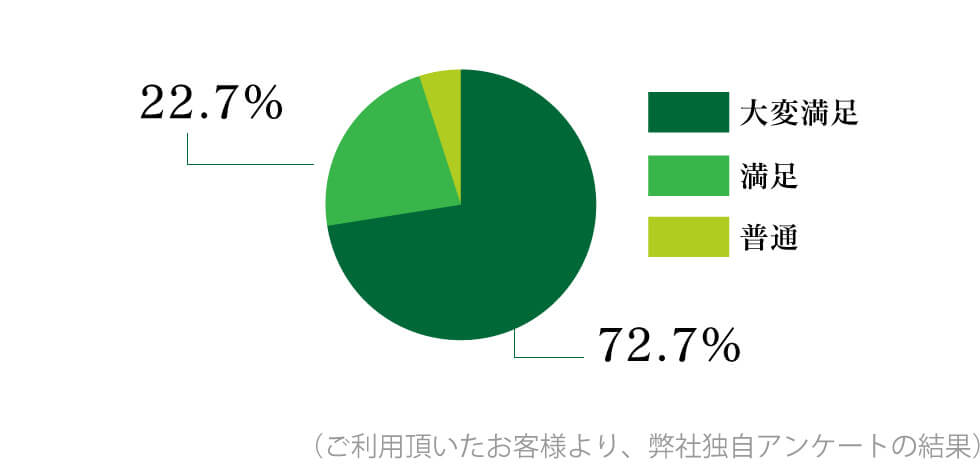

ご利用頂いた95.4%のお客様に満足・大変満足の評価を頂いております。

お客様からのご満足の声を一部ご紹介します。

丁寧で、何度も足を運んでくださり、こちらの意向をよく汲み取って、提案してくださったので、とても安心感がありました。(F様)

考えられる様々なパターンと予測される木の状態を丁寧に説明して下さり、十分納得した上で作業に入って頂きました。結果、本当に満足のいく仕上がりとなり、お願いして良かったです。(K様)

思った以上にスムーズに相談が進み、連絡も小まめにあり、安心して希望通りできた。(S様)

思った以上の出来栄えです。ここまでしてくださるとは思いませんでした。ステキな庭になって気持ちが落ち着きます。丁寧な仕事をしてくださった職人さんにも感謝です。(F様)

無料お見積り・お問い合わせは

こちら

[受付] 株式会社KANAU

受付時間/9時~18時 定休日/年中無休

サービスエリア

岡山県岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・瀬戸内市・備前市・赤磐市・和気町・早島町

※お電話でのご連絡は事務所を不在にしていることが多いため携帯電話に転送となる場合がありますので、ご了承ください。

庭家plus 岡山について、

もっと知りたい方はこちら